Geradezu als konsequent erschien der vom Wirtschaftsförderungsinstitut kurz vor der Jahrtausendwende gefällte Entschluss, den sogenannten „Wifi-Turm“ in St. Pölten abzureißen. Der 54 Meter hohe Beton-Koloss nahe der Westautobahn war in die Jahre gekommen. Die bröckelnde Fassade und das beengende Innenleben machten ihn zu einem unliebsamen Relikt aus einer anderen Zeit. Die Ausstellung „Gebaute Zukunft – Karl Schwanzer in St. Pölten“ im Stadtmuseum St. Pölten würdigte mit Karl Schwanzer einen der bedeutendsten Architekten Österreichs des 20. Jahrhunderts. 2018 wäre er 100 Jahre als geworden.

Von Montreal bis Wien, von München bis Brasilia: Karl Schwanzers Werke gelten als Ikonen der Architektur. Es sind Charakter-Bauten, die sich stilistisch nicht miteinander vergleichen lassen. Allen liegt eine, je nach Anforderung höchst individuelle Formensprache zugrunde. Auch der Wifi-Turm war in diesem Sinn einzigartig. Wie ein riesiger Monolith schrieb sich das einstige Internatsgebäude in das suburbane Stadtbild St. Pöltens und zeugte weithin sichtbar von einem Fortschrittsglauben, der das wirtschaftlich prosperierende Österreich in den 1960er-Jahren erfasste. Das Baumaterial Beton in seiner rohen Anmut unterstrich den modernistischen Anspruch. Karl Schwanzer schätzte die plastischen Qualitäten des „gegossenen Steins“. Den Turm erschuf er gleichsam als Wohnskulptur.

Das ebenfalls von Schwanzer für St. Pölten zeitgleich entworfene Lehr- und Werkstättengebäude des Wifi ist inzwischen denkmalgeschützt. Wie steht die Stadt zu diesem Erbe? Zur Eröffnung im Jahr 1972 blickten die Menschen gebannt in die Zukunft. Rasante technische Entwicklungen erforderten ein entsprechendes Modell der Aus- und Weiterbildung. Schon damals ging das Wifi davon aus, dass erlerntes Wissen bereits in kurzer Zeit wieder „überaltet“ sein würde. Auch die Architektur blieb von diesen Veränderungen nicht ausgenommen.

Die Welt rund um das Jahr 2000 war eine andere als jene 30 Jahre davor. Jede Epoche habe auch Substanz geopfert, um Neues entstehen zu lassen, meinte einst Karl Schwanzer. Dass gerade eines seiner Bauwerke diesem Grundsatz zum Opfer fiel darf als tragische Ironie gewertet werden. Neben der Baugeschichte beleuchtet das Stadtmuseum daher die damaligen Positionen in der Diskussion um die Erhaltung des Wifi-Turms.

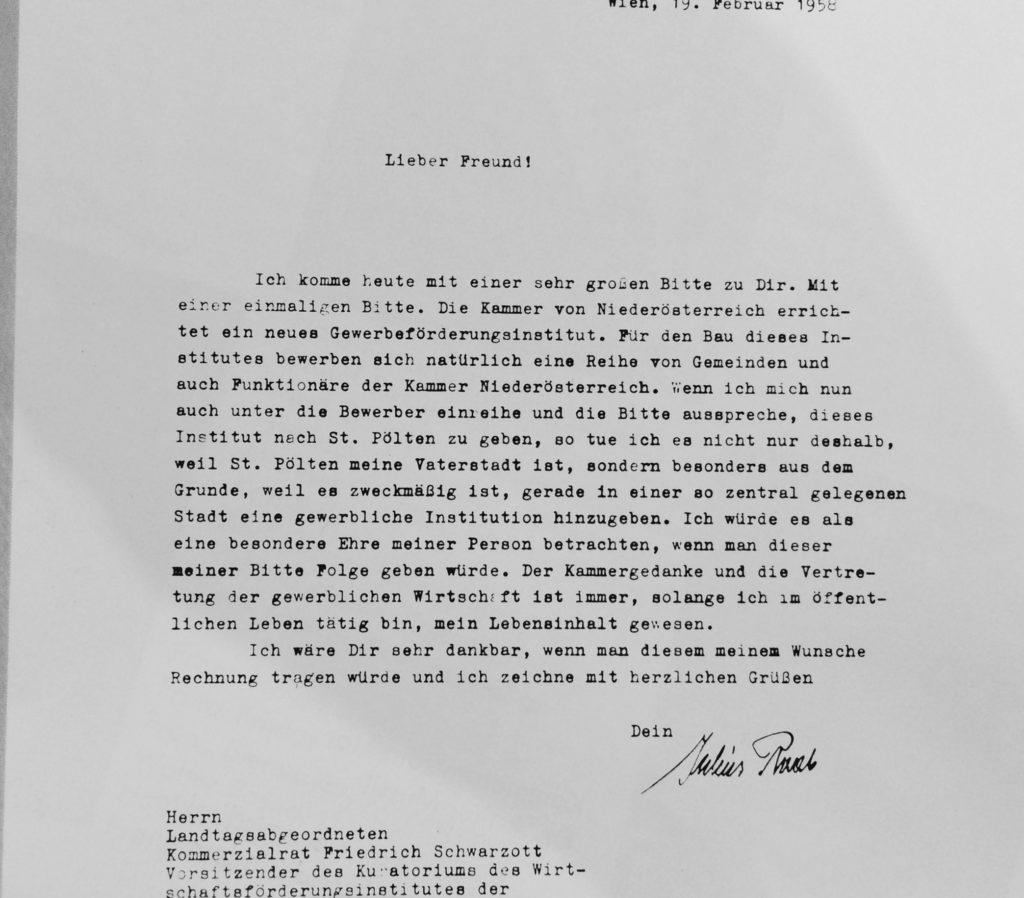

Am 29. September 1972 wurde vom damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Andreas Maurer der neu geschaffene Gebäudekomplex des Wirtschaftsförderungsinstituts in St. Pölten seiner Bestimmung übergeben. Mehrere hundert Festgäste konnten sich in einer „Eröffnungsshow“ mit neuester Medientechnik über das erfolgreich abgeschlossene Bauprojekt informieren. Am Anfang stand ein Schreiben des Bundeskanzlers Julius Raab, das großformatig via Dia an die Wand projiziert wurde. Datiert auf 1958 richtete er sich darin mit der freundschaftlichen Bitte an das Wirtschaftsförderungsinstitut, ein Schulungszentrum, das für Niederösterreich in Planung war, in St. Pölten und nicht anderswo zu errichten. Nicht nur, weil er selbst Sohn der Stadt sei, sondern weil er die zentrale Lage für „zweckmäßig“ erachtete.

Sein Wort hatte Gewicht. Als erster Präsident der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Handelskammer wandte er sich an seinesgleichen. Welcher der beiden von Raab genannten Beweggründe für die Wirtschaftskammer nun überzeugender war, ist heute schwer nachzuvollziehen. Letzterer scheint für die Standortentscheidung jedenfalls plausibler, denn noch im selben Jahr, 1958, wurde St. Pölten an die Westautobahn angeschlossen und war somit für umliegende Bezirke und Gemeinden besser erreichbar.

1965 kam es zur öffentlichen Ausschreibung, für die schließlich Karl Schwanzer den Zuschlag erhielt. Kurz zuvor konnte der Architekt bereits für die Wirtschaftskammer in Wien den Bau eines Institutsgebäudes erfolgreich umsetzen. In St. Pölten sei der renommierte Architekt nach Schilderungen seines Sohns Martin Schwanzer zunächst erzürnt gewesen, weil Mitarbeiter des Ateliers in dessen Abwesenheit für den Wettbewerb eingereicht hätten und dem nicht genug, diesen auch noch ohne sein Zutun für sich entschieden. Es musste aus seiner Sicht also gehandelt werden. Was zunächst bedeutete: zurück an den Start.

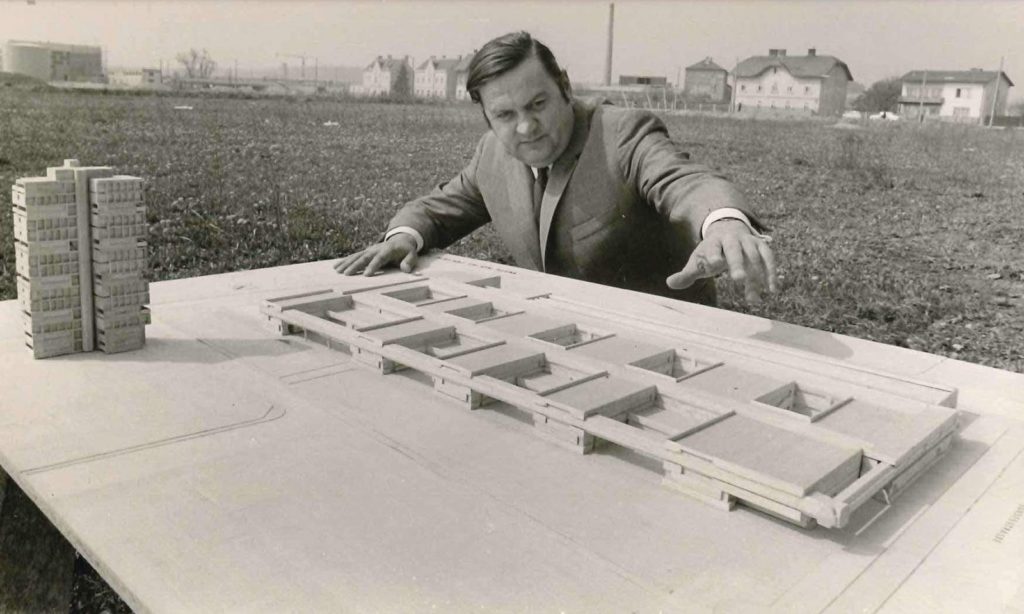

Die Grundstruktur des Entwurfs blieb zwar erhalten, der Rest wurde gänzlich überarbeitet und mit Schwanzers individueller Handschrift versehen. Vier Jahre dauerte es ab dem Spatenstich am 18. April 1968, bis das Lehr- und Werkstättengebäude sowie das angrenzende Gästehaus verwirklicht wurden. Die Bauphase fiel in eine Zeit gelebten Zukunftsglaubens. Utopien technischer und sozialer Natur wurden nicht nur erdacht sondern tatsächlich ausformuliert und gelebt. Die westliche Nachkriegsgeneration ging gegen konservativ-patriarchale Gesellschaftsnormen auf die Straße. Nasa-Raketen brachten in der Apollo-Mission die ersten Menschen zum Mond. Geschichtsträchtige Bilder, die übers Fernsehen nachhause geliefert wurden, legten Zeugnis davon ab. Befremdend und faszinierend wie eine Mondlandung musste es auch für die St. Pöltner gewesen sein, als der futuristische Beton-Komplex des Wifi am südlichen neu zu bebauenden Stadtrand inmitten von Feldern und Wiesen allmählich Gestalt annahm.

Nicht nur in Wien sondern auch in anderen Bundesländern hatte die Wirtschaftskammer bereits Institutsgebäude errichten lassen. Nun sollte in Niederösterreich eines der bisher umfangreichsten Bauprojekte verwirklicht werden. Die Kostenschätzungen beliefen sich zwischen 180 und 200 Millionen Schilling. 83.900 Kubikmeter Betonschalung wurden verbaut. Angesichts der enormen Ausmaße herrschte anfangs in der Bevölkerung Skepsis, ob das Gebäude nicht zu groß geraten sei. Die gute Auslastung bewies aber schon bald, dass die Bauherrn in den richtigen Dimensionen gedacht hatten.

Das neue Lernen

Zur Eröffnung im besagten Jahr 1972 berichteten Presse, Rundfunk und Fernsehen von einem der „modernsten Schulungszentren Österreichs“[1]. Das Wifi setzte damit einen „Markstein für die Wirtschaft“[2], der unabdingbar für den Fortschritt wäre. Denn „eine gediegene berufliche Ausbildung“[3] sei die sicherste Grundlage für den späteren Erfolg im Leben. Viele Befunde, die heute den geflügelten Begriff der Digitalisierung und Technisierung vor sich hertragen finden sich, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen, in der Rhetorik der 1960er- und 1970er-Jahre. Schon damals wurde die Zeit als schnelllebig empfunden. Technische Weiterentwicklungen würden stetig zu veränderten Anforderungen im beruflichen Alltag führen. Wissen müsse daher ständig neu angeeignet werden, damit Unternehmer und Mitarbeiter „diese Entwicklung beherrschen und nicht von ihr überrollt werden.“[4] In Bildung erkannte man den Schlüssel zu einem gelungenen Leben.

Unter dem Motto „das neue Lernen“ sah sich das Wifi mit dem repräsentativen Neubau in St. Pölten auf der Höhe der Zeit. In über 20 Hauptwerkstätten und einigen Nebenwerkstätten wurden um die 70 Fachgruppen unterrichtet. Von der Bäckerei und Fleischerei über Kunststoff- und Metallverarbeitung bis hin zur Friseur- und Kfz-Werkstätte. 16 Lehrsäle waren für Theoriekurse vorgesehen. Ein Blick in das vielfältige Kursangebot zum Eröffnungsjahr lässt den Willen zu neuer Methodik und die Offenheit für aktuelle Entwicklungen erkennen.[5] In der Lehre kamen Film, Tondiaschau und Tonbandgerät zum Einsatz. Im Management-Lehrgang gab es Seminareinheiten zu Gruppendynamik und Systemtheorie. In der Datenverarbeitung und Büroorganisation setzte man auf neueste elektronische Hilfsmittel.

Eigenwillig und Modern

„Modern“, „zweckmäßig“ und „eigenwillig“ waren die Attribute, die dem neu eröffneten Wifi-Gebäude in St. Pölten zugeschrieben wurden. „Vorbildlich geplant“ sei der Neubau nach fachmännischer Einschätzung der Österreichischen Bauzeitung und bei aller Sachlichkeit habe er „’Atmosphäre’ und Herz“, meinte der Börsenkurier.[6] Karl Schwanzer hatte dem wohl nichts entgegenzusetzen. Der Architekt aus Leidenschaft, wie er sich selbst in seiner 1973 veröffentlichten Retrospektive zu erkennen gab, fühlte sich wahrscheinlich mit letzterer Feststellung am ehesten verstanden. Bei aller Technokratie, die ein Bauprojekt mit sich bringt sah er im Menschlich-Emotionalen die eigentliche Wirkungskraft worauf ein Architekt hinarbeiten sollte. „Die Architektur ist materialisierte Poesie. Das Bauen ist kalter Journalimus.“[7]

1941 promovierte er an der Technischen Hochschule in Wien und arbeitete nach dem Krieg als Assistent bei Oswald Haerdtl an der Universität für Angewandte Kunst. Erste Reisen brachten ihn nach Zürich und Kanada. Paris, empfand er trotz Nachkriegsnot als prachtvoll und stimulierend. Ausstellungsbauten für verschiedenste Messen waren ihm seine erste praktische und bestimmende Schule, wie er selbst meinte.[8] Das Proportionsverhalten von Körper und Räumen und die Wirksamkeit von Details, waren grundlegende Erkenntnisse, die ihm für spätere Projekte nützlich sein sollten. 1955 gewann Karl Schwanzer den Wettbewerb zum Österreich-Pavillon für die Weltausstellung, die drei Jahre später in Brüssel stattfand. Für das in leichter, offener Glas- und Stahlbauweise ausgeführte Gebäude erhielt er den Grand Prix für Architektur. Ab nun ging alles sehr schnell. Es folgten Auszeichnungen der Republik Österreich und der Stadt Wien. Zudem kam der Ruf als ordentlicher Professor für Gebäudelehre und Entwerfen an die Technische Hochschule in Wien. Gastprofessuren führten ihn unter anderem nach Dortmund, Budapest, Darmstadt und Riad. Der Österreich-Pavillon als nunmehr preisgekröntes Werk wurde in den Schweizergarten nahe dem Wiener Südbahnhof übersiedelt und zum Ort der Kunst adaptiert. Im ehemaligen Museum des 20. Jahrhunderts befindet sich heute das Belvedere 21.

Karl Schwanzer, dessen Atelier zunehmend expandierte, wurde fortan mit prestigeträchtigen Aufträgen betraut. Als bekannteste Arbeiten gelten das 1962 bis 1964 errichtete Philips-Haus in Wien, der Österreich-Pavillon für die Weltausstellung in Montreal 1967 und das parallel zum Wifi in St. Pölten entstandene BMW-Verwaltungsgebäude samt Parkhaus und Museum in München. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Architektur der Gebäude keiner linearen Entwicklung folgen, oder mehr noch ein verbindender Stil abzulesen wäre. Je nach Anforderung und funktionaler Gegebenheit suchte Schwanzer nach der individuellen Note, die dem Gebäude eine formale Eigenständigkeit verlieh. Bei den vier Zylindern des BMW-Verwaltungsgebäudes ging es dem Architekten in erster Linie darum, dem Motorenwerk inmitten der heterogenen Fabrikslandschaft ein wiedererkennbares Gesicht zu geben. Für bautechnische Lösungen orientierte sich Schwanzer an den neuesten Entwicklungen und blickte dafür über Europa hinaus in die Welt. Mit der Internationalität, die Karl Schwanzer stets suchte, wollte er auch seine Studenten und Studentinnen anstecken. 1964 gab es erstmals an der Technischen Hochschule Wien eine Studienreise in die USA. Außerdem führte er an seinem Institut die Gruppenarbeit ein, woraus wegweisende Architekten-Gemeinschaften wie „Coop Himmelblau“ oder „Missing Link“ hervorgingen. Das Architektenlexikon weist Karl Schwanzer deshalb als einen der wichtigsten Impulsgeber der zeitgenössischen Architektur Österreich aus.[9]

Die im Atelier Schwanzer heraufbeschworene Leidenschaft für die gestaltete Umwelt war in vielerlei Hinsicht außerordentlich. Neben der hohen planerischen Qualität, ist die Affinität zu einer umfassenden Projektdokumentation hervorzuheben. Modul, eine vom Büro publizierte Zeitschrift, lieferte Werkberichte zu abgeschlossenen sowie in Planung und Bau befindlichen Projekten. Ergänzt wurden diese mit theoretischen Artikeln zu den verschiedensten Themen auf dem Gebiet der Architektur. Die im Jahr 1972 erschienene fünfte Ausgabe widmete sich dem gerade erst fertiggestellten Wifi-Gebäude in St. Pölten. Technische und architektonische Ausführungen anhand von Berichten und tabellarischer Auflistungen von Zahlen, Daten, Fakten finden sich darin ebenso, wie Pläne und Fotos des damaligen Neubaus.

Da die Schwerwerkstätten ein spezielles Fundament erforderten, war schnell klar, dass das Institutsgebäude in Form eines Flachbaus umgesetzt werden musste. Die somit sehr breit angelegten Lehr- und Werkstattgruppen sind mit Pausenhöfen aufgelockert. Eine augenscheinliche Besonderheit ist der im Obergeschoß gelegene Besuchergang, der im Inneren durch Glasscheiben hindurch einen Einblick in den Werkstättenbetrieb gewährt. Nach außen sichtbar durchzieht er die kammartige Struktur des Nordtrakts über die gesamte Länge und definiert dessen charakteristisches Erscheinungsbild. Die Brücken, freiliegende Verbindungselemente, deren Kanten zu einer oktogonalen Form abgeschrägt sind, erscheinen wie ineinandergreifende Module einer Raumstation.

Diese Wirkung setzt sich im Inneren des weitläufigen Korridors fort. Bis ins kleinste Detail einer Türschnalle ist das Gebäude durchkonzipiert. Türen, Möbel und Tische, die ebenfalls aus der Hand des Architekten stammten treten zu der gebauten Umgebung in Bezug. Bei den Treppen treffen mit dem Holz der Handläufe, den betonierten Seitenteilen und dem Marmorboden drei Materialien unmittelbar aufeinander. Norbert Huse sieht in seinem Gutachten von 2011, das schließlich auch den Status des Wifi als denkmalgeschütztes Haus untermauerte, „eine Künstlerhand, die hier gestaltete“. Denn das Collagieren so unterschiedlicher Stoffe, das eine edel, das andere ruppig, das eine der Natur entstammend, das andere industriell gefertigt, sei alles andere als selbstverständlich.[10]

Anders als in der bildenden Kunst liegt der Architektur immer das funktionale Bedürfnis des gestalteten Lebensraums zugrunde. Jenseits von Reißbrettern ist es meist eine Vielzahl an Faktoren, die sich an den Ideen des Planers reiben. Der harschen Witterung an Wünschen und Forderungen seitens der Auftraggeber ausgesetzt, laufen große Gesten Gefahr, im Wechselspiel der Interessen zu erodieren. Architekten können hier in ein epochenübergreifendes Klagelied einstimmen. Anders herum, wenn auch vielleicht seltener, eröffnen äußere Umstände ab und an Möglichkeiten, die den kreativen Gestaltungsprozess in eine neue, für alle Seiten gewinnbringende Richtung treiben. So ähnlich muss es Karl Schwanzer während der Planungsphase für das Wifi in St. Pölten ergangen sein, als die Idee aufkam, durch den Zukauf eines angrenzenden Grundstücks, das Gästehaus vom Lehr- und Werkstättengebäude zu trennen und forthin als kontrapunktisches Ensemble nebeneinanderzustellen.

Hier das breit, horizontal angelegte Institut, dort der in die Höhe strebende Internatsturm. Allein der überschaubaren Bebauungsfläche war es also geschuldet, dass sich für Schwanzer die „Notwendigkeit der Ausbildung eines turmartigen Hochhauses“ aufdrängte.[11] Funktionaler Nutzen und ästhetische Ausformung fanden sich in kongenialer Eintracht. Einerseits wurde der Forderung des Bauherrn Rechnung getragen, die Zimmerbelegung flexibel zu halten und strikt zwischen männlichen und weiblichen Kursteilnehmern zu trennen. Andererseits wurde eine „nicht zu unterschätzende Nebenwirkung“ erreicht, wie Karl Schwanzer meinte, weil der „turmartige Baukörper nunmehr auch von der nahen Autobahn her als charakteristisches Merkmal des Instituts klar und eindrucksvoll zu erkennen ist.“[12] St. Pölten bekam mit dem Wifi-Turm ein neues, modernes Wahrzeichen.

Das Hochhaus bestand aus zwei Türmen mit quadratischem Grundriss, die zueinander versetzt ausgerichtet waren. Ein schmälerer Liftschacht beziehungsweise ein Stiegenhaus diente als Verbindendes Element. Innen herrschte nach Beschreibungen von Zeitzeugen klösterliche Enge. Die für die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen geschaffenen Einzelzimmer waren auf ein Mindestmaß bemessen. Gerademal ein schmales Bett, ein Schrank und ein kleiner Schreibtisch fanden darin Platz. Dazwischen waren aber großzügiger angelegte Wohnräume, die gemeinschaftlich genutzt wurden. In den 18 Geschoßen konnten insgesamt 250 Personen untergebracht werden. Erreichbar war das Gästehaus vom Institutsgebäude durch einen unterirdischen Gang. Dem Portier war es vorbehalten, auf die vom Wifi vorgegebene strikte Geschlechtertrennung zu achten.

Schon vor der Eröffnung stieß dieser Aspekt auf Kritik. Die Kronen-Zeitung wies darauf hin, dass die Architekten mit dem Liftschacht einen „Keuschheitsgürtel“ eingebaut hätten: „Damen links und Herren rechts.“ [13] Nur der Direktor könne die Verbindungstüren zwischen den beiden Hälften des Gebäudes mit einem Spezialschlüssel öffnen. In einem Schreiben, verfasst von der Union Höherer Schüler, die im Jahr 1976 im Zuge eines Kongresses im Wifi-Turm nächtigte, wurde dem Unmut zu diesem Thema Ausdruck verliehen: Nach Ansicht der Delegierten stellte die Trennung in einen Frauen- und Männertrakt einen „lächerlichen Versuch“ dar, „sich in das Privatleben der Gäste einzumischen“, was einige der Delegierten als „repressiv und spießbürgerlich“ bezeichnet hätten. Man appelliere also an die Verantwortlichen des Wifi St. Pölten, „von derartigen Maßnahmen in Hinkunft nach Möglichkeit abzusehen.“[14]

Nicht das Trennende war es jedoch, das den Wifi-Turm über St. Pölten hinaus bekannt machte. Vielmehr war es seine physische Präsenz, die er nach außen hin entfaltete. Karl Schwanzer ordnete Module wie Bausteine übereinander. Die sich daraus ergebenden Wiederholungen spezifischer Bauelemente wie etwa Fensterreihen, Erker und Loggias führten zu einer Rhythmisierung des gesamten Baukörpers – von Fassade alleine konnte wegen der Plastizität, die durch Vertiefungen und Erhebungen nochmals verstärkt wurde, eigentlich nicht mehr die Rede sein. Über Österreich hinaus gab es zu dieser Zeit kein vergleichbares Werk.

Wohnskulptur

Für die Formgebung sowohl des Lehr- und Werkstättengebäudes, also auch des Internatsturms war die Materialauswahl ausschlaggebend. Sie beschränkte sich auf wenige einheitliche Komponenten. Nach außen hin bestimmt Sichtbeton das Erscheinungsbild. Gerade die Möglichkeit des „lebendigen Gestaltens“ war es, die Karl Schwanzer an dem gegossenen Material zu schätzen wusste. „Genauso wie der Bildhauer unter Verwendung negativer Form das Bildwerk schafft, macht die Betontechnologie unserer Epoche es fast unbegrenzt möglich, Plastik und Bauwerk in einer Einheit zu schaffen.“[15] Wichtig sei es, die ursprüngliche Entstehung und die innere Struktur entsprechend der Form oder Schalung, die zur Herstellung verwendet wird, zu erfassen.

Der Beton zeigt also die Struktur des Negativs, das primär zur Formgebung hergestellt werden muss, und hat dessen Oberflächenstruktur.[16] Mit dem Abdruck der Holzmaserung verweist der schalreine Beton auf jene Bretter, die ihn einst fassten. Der Fertigungsprozess ist in der Textur des Gebäudes fest eingeschrieben. Karl Schwanzer sah um 1970 in den Entwicklungen des Bauens mit Stahlbeton einen „vorläufigen Höhepunkt“[17], der es für St. Pölten ermöglichte Funktion und Plastik in gegenseitige Abhängigkeit zu bringen. Großes Vorbild im Einsatz des Sichtbetons war ihm Le Corbusier. Dieser „stellte die Plastik und die Idee des Bauwerkes vor den Wunsch nach Exaktheit und handwerklicher Ausführungsqualität.“[18] Le Corbusier gilt als der erste Architekt, der die Ästhetik des schalreinen Betons zu schätzen wusste. All jene, dem Material eigenen Spezifika waren für ihn fortan nicht mehr zu kaschieren. Die unbehandelte Textur verweist in ihrer rohen Unmittelbarkeit auf die formgebende Substanz, aus der der Baukörper besteht.

Brutalismus

Vom Französischen ‚béton brut’, also roher Beton, leitet sich auch der Stilbegriff des Brutalismus ab, dem der englische Architekturkritiker Reyner Banham[19] sowie die Architekten Alison und Peter Smithson ab der 1950er-Jahre in diversen Publikationen Ausdruck verliehen. Der Brutalismus als Baustil breitet sich rasch über alle Kontinente aus. Über genaue Definitionen, was denn nun brutalistische Architektur kennzeichne herrscht allerdings Uneinigkeit. Oliver Elser, Kurator der Ausstellung „SOS Brutalismus“, die 2018 im Architekturzentrum Wien gezeigt wurde, unternimmt den Versuch einer zeitgemäßen Systematisierung. In Sozialen Medien wie Instagram und Facebook verortet er eine neue Wertschätzung der Gebäude. Die fast 60.000 Mitglieder der Brutalism Appreciation Society teilen Fotos zu besagter Architektur. Brutalismus sei dort aber zum Synonym für jegliche Bauten aus Sichtbetons geworden: „ganz unabhängig davon, wann, wo und für welche Zwecke sie gebaut wurden.“[20] Jenseits der Sichtbeton-Fassade oder sonstigem Einsatz „unveredelter“ Materialien geht es allerdings auch immer um die Sichtbarmachung der Konstruktion verbunden mit dem durchaus politisch motivierten Impetus zu mutigem, „rhetorischem“ Gestalten. Der Brutalismus ist in diesem Sinn als Statement zu verstehen, das sich von der allzu zurückhaltenden Architektur des Wiederaufbaus der Nachkriegsjahre abheben wollte.

Die rohe Körperlichkeit dieser speziellen Bauwerke polarisiert bis heute die Menschen. Entweder man liebt den ungeschminkten Blick in die tiefe Seele der Architektur, oder man empfindet die Expressivität als anmaßend und hasst sie dafür. Nur selten begegnet man den Beton-Kolossen jedoch mit Gleichgültigkeit. Ab den 1990er-Jahren waren die einst zukunftsweisenden Bauten in die Jahre gekommen. Als Relikte einer vergangenen Zeit, scheinen sie von einer anderen Zukunft zu erzählen als der eigenen. Parallel zum Verblassen alter Visionen begannen die Beton-Fassaden zu bröckeln. Die unliebsam gewordenen „Monster“[21] waren fortan vom Abriss bedroht.

Problem der Instandhaltung

Bei allen Vorteilen standen hinter dem Baustoff Beton in den 1960er-Jahren noch viele Fragezeichen. Man stützte sich auf praktische Erfahrungswerte und bauwissenschaftliche Erkenntnisse, nicht alle Variablen konnten allerdings einer eindeutigen Lösung zugeführt werden. Ob der Betonbau den erwünschten technischen Anforderungen in Belastung und Haltbarkeit tatsächlich entsprach, sollte sich oftmals erst nach Jahren und Jahrzehnten herausstellen. Die Denkmalpflegerin und Bauforscherin Ute Hassler meinte dazu: „Der große Erfolg der neuen Technik (Anm.: Stahlbeton) – ihre schnelle Durchsetzung in der Breite – kehrte sich zum Ende des 20. Jahrhunderts daher um in ein Breitenproblem der Erhaltung: Viele Betonbauwerke müssen saniert und instand gesetzt werden.“[22]

Hinzu kam das Problem, dass auch nach 1950 Konstruktionen eher nach Maßgaben des Bauprozesses und der Herstellungskosten optimiert wurden, weniger nach ihrer vermuteten Dauerhaftigkeit. Karl Schwanzer hatte sich im Zuge des Wifi-Baus in St. Pölten eingehend mit der Problematik beschäftigt. Bauphysikalische Einflüsse seien unbedingt zu berücksichtigen. Aus verschiedenen Spannungsbeanspruchungen könnten Risse entstehen, die „die Standfestigkeit primär in keiner Weise beeinträchtigen, jedoch das Bauwerk oder den Baukörper unansehnlich machen und ihn in weiterer Folge den Witterungseinflüssen unkontrollierbar aussetzen.“[23] Es seien also, so Karl Schwanzer, unbedingt noch die Schwind- und Termperaturspannungen zu berücksichtigen, wobei sich die Qualität der Bausubstanz auch durch die zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln des Auftraggebers definierte. Schwanzer blickte auf die Schweiz, die einen deutlich höheren Zuschlag an Stahlanteile praktizierte. Um große Fehler in der Ausführung zu vermeiden plädierte Schwanzer für eine „entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in alle Richtungen“.[24] Für Berechnungen bedürfe es künftig einer verstärkten wissenschaftlichen Beratung, da ja nicht jede Baustelle mit einem Baustellenlaboratorium ausgerüstet werden könne. Noch zu Schwanzers Lebzeiten, also wenige Jahre nach Fertigstellung des Wifi in St. Pölten, traten die ersten baulichen Mängel auf und der Architekt sah sich mit unangenehmen Vorwürfen seitens der Wirtschaftskammer konfrontiert.

Unglück und Abriss

Laut eines Berichts in der Wochenzeitschrift Profil gab es am Gebäude Probleme mit Überdachungen und an den Fenstern.[25] Der daraus resultierende Millionenprozess gegen Karl Schwanzer hätte Präzedenz-Charakter: „Erstmals meidet ein potenter Bauherr (Anm.: die Wirtschaftskammer) das bisher usuelle Gezänk mit Professionisten und klagt den Architekten selber an.“[26] Das Wifi-Gebäude in St. Pölten war ins schiefe Licht gerückt. Eine Reihe von Misserfolgen soll Karl Schwanzer, einer der einflussreichsten österreichischen Architekten seiner Zeit, in den Selbstmord getrieben haben. Der tragische Vorfall im August 1975 stieß auf starkes mediales Echo. Nur allzu verkürzend und verzerrend wurde das Bild des unvermeidlichen Schlusspunkts einer beruflichen Abwärtsspirale konstruiert. Bis heute hält sich das Gerücht, dass der Tod Karl Schwanzers in unmittelbarem Zusammenhang mit den unglücklichen Umständen rund um das Wifi in St. Pölten stünde.

Der Architekt befand sich wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Mutmaßungen über etwaige Ursachen sind angesichts dieser schwerwiegenden Erkrankung heute genauso wenig zielführend wie sie es damals waren. Selbst meinte er, dass er unglücklich sei, wenn er nicht genug arbeite und dass Arbeit auch mit Erfolg verbunden sein müsse. Aber woran sieht man den Erfolg? „In der Befriedigung, etwas geschaffen zu haben, das Gestalt hat, das nun existent und vorher nicht vorhanden war.“[27] Natürlich gehörten auch Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, wenn man seine Vorstellungen nicht erreicht hat, dazu, genau so wie die erhabene Genugtuung, Verwirklichungen erreicht zu haben. Karl Schwanzer strebte stets nach der besten Lösung. Qualität ging vor Verdienst. Fast ein halbes Jahrhundert nach Fertigstellung finden diese Tugenden auch in der ausgeklügelten Architektur des Wifi St. Pölten ihren Widerhall.

Warum es 1999 zum Abriss des Internatsturms kam wird auch heute noch in Fachkreisen diskutiert. Es heißt, der Aufschrei sei ausgeblieben und es mangelte an Bewusstsein über die außerordentliche Qualität des Gebäudes. Dr. Werner Kitlitschka, damaliger Landeskonservator für Niederösterreich trauere nach eigenen Aussagen dem Wifi-Turm heute noch nach. Es war ein Interessenskonflikt in dem das Denkmalamt schließlich den Wünschen des Bauherrn nachgab und somit emblematisch für das Schicksal so mancher großartiger Nachkriegsgebäude steht. Schon längere Zeit war das Wifi mit dem Internatsturm nicht mehr glücklich.

Nach rund 25-jährigem Bestehen sei die Sichtbetonfassade derart abgewittert, dass sich bereits Betonteile abgelöst hätten und abgestürzt wären. Die höhere Mobilität der Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen hätten zu einer geringeren Auslastung geführt. Außerdem erschienen die kleinen zellenartigen Unterkünfte nicht mehr zeitgemäß. Im Zuge einer geplanten Erweiterung des Wifi St. Pölten stellte die Wirtschaftskammer am 5. August 1996 daher einen Antrag an das Bundesdenkmalamt zur Feststellung, dass kein öffentliches Interesse an dem Gebäude besteht und daher abgerissen werden kann.

Im Wissen um die Bedeutung Karl Schwanzers wurde vom Landeskonservator Kitlitschka einer der hervorragendsten Kenner der österreichischen Nachkriegsarchitektur, Friedrich Achleitner, mit einem Gutachten beauftragt. In seinem Befund unterstreicht er die Tatsache, dass es zur Zeit der Errichtung, als auch später, in Österreich kein Hochhaus gab, das so betont nach architektonischen und künstlerischen, plastischen Grundsätzen gestaltet sei.[28] Der schlechte Zustand der Fassade bedürfe einer soliden Oberflächensanierung, die, wenn auch kostspielig, technisch möglich wäre. Die Umwidmung der einzelnen Stockwerke für andere Nutzungen erscheine ihm nicht problematisch. Achleitner stellte fest, dass das Wifi offensichtlich schon zum Bau- und Kulturgutbestand der neuen Landeshauptstadt St. Pölten gehöre und zumindest von der Fachwelt nicht mehr in Frage gestellt werde.

Aufgrund dieser Einschätzung lehnte das Bundesdenkmalamt den Antrag der Wirtschaftskammer zunächst ab. Auch in den Medien wurde davon berichtet, dass eine angedachte Sprengung des Wifi-Turms untersagt sei.[29] Die Wirtschaftskammer reagiert und brachte in einem Schreiben ihre konträren Interessen zum Ausdruck. Sie respektiere zwar die Entscheidung, verweise aber auf die reale Sachlage in Hinblick auf mangelnde Möglichkeiten einer sinnvollen Nachnutzung und vor allem in Hinblick auf die außerordentliche finanzielle Belastung, die eine Sanierung mit sich bringen würde. Immerhin hätte diese in etwa 65 Millionen Schilling betragen.

In einem technischen Gutachten vom 26. Mai 1997 des Oberbaurats DI Günter Graf sah sich dann allerdings das Wifi bestätigt. Der Befund war für den Turm vernichtend. „Der zweifelsfrei qualitätvollen Architektur steht ein nicht vertretbares Maß an Gebrauchsuntauglichkeit gegenüber.“[30] Mangelnde Sicherheitsvorschriften hätten den Bau eines zusätzlichen Stiegenhauses zur Folge. Außerdem fehlt es an der nötigen Bauhygiene und Wärmedämmung. All die Maßnahmen zur baulichen Adaptierung hätten zur Folge, dass das Gebäude nicht mehr als Entwurf Karl Schwanzers zu erkennen sein würde. Betraf dieses Gutachten hauptsächlich das Innere des Turms, befasste sich ein zweites technisches Gutachten vom 18. Dezember 1997 mit dem Zustand der Betonfassade. Die Bautechnischen Prüf- und Versuchsanstalt GmbH unter der Leitung von Dr. Roland Travnicek erklärte darin, dass unter entsprechendem Aufwand eine Renovierung der Fassade zwar möglich sei, aber „die erforderliche Beschichtung würde durch ihre einheitliche Struktur und ihre flächeneinheitliche Farbgebung den ursprünglichen Sichtbetoncharakter des Bauwerks nicht mehr wiedergeben.“[31] Unter Rücksichtnahme der technischen Gutachten wurde dem Antrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich am 11. Februar 1998 schließlich stattgegeben. Im darauffolgenden Jahr verschwand der Wifi-Turm aus dem St. Pöltner Stadtbild.

Hätte man den Turm bei gleicher Sachlage heute abgerissen? Wahrscheinlich nicht, meint das Denkmalamt. Der konservatorische Umgang mit dem Baustoff Beton habe sich in den letzten 20 Jahren wesentlich verbessert. Auf die Erhaltung moderner Architektur sei man heute stärker sensibilisiert. Dem gegenüber steht der Bauherr, der zur Instandhaltung verpflichtet ist. Baubehördliche Auflagen wie Brandschutzverordnungen, sowie Adaptierungen auf zeitgemäße Standards, wie etwa die Klimatisierung von Lehrräumen stellen das Wifi immer wieder vor Herausforderungen. Mit Bewunderung spricht heute der Architekt Wolfgang Pfoser, dessen Vater Mitte der 1980er-Jahre die Aufstockung des Lehr- und Werkstättengebäudes vornahm, von der konsequenten Rasterung, die heute noch eine größtmögliche Flexibilität ermöglicht. Der Geist Karl Schwanzers ist noch gegenwärtig. Manchmal stark verfremdet, manchmal in all seiner Unmittelbarkeit.

Architekturexperte Prof. Norbert Huse meinte in seinem Gutachten abschließend: „Auch in seinem heutigen, geschichtlich geprägten Zustand ist er in der Konzeption wie in der Ausführung aus ausländischer Sicht ein unverwechselbarer und deshalb unverzichtbarer Teil des Œvres von Karl Schwanzer, das dank seiner Qualität und seine Originalität zu den großen architektonischen Leistungen der Nachkriegszeit in Österreich gehört. Somit ist der Bau auch ein wesentlicher Teil des gesamtösterreichischen, nicht allein des regionalen baulichen Erbes. Die Verluste (Turm) werden teilweise durch die gute bis sehr gute Erhaltung des Inneren kompensiert, die für einen Bau dieser Zeit alles andere als selbstverständlich ist und schon für sich das bemerkenswerte Zeugnis einer selten gewordenen Baukultur darstellt. Der in St. Pölten erhaltene Bau ist der gelungene und kulturell bedeutsame Beweis, dass ambitionierte Baukunst und Alltagstauglichkeit keine Widersprüche sein müssen.“[32]

Die Publikation entstand für die Ausstellung “Gebaute Zukunft – Karl Schwanzer und St. Pölten” im Stadtmuseum St. Pölten, 2018.

[1] Die Wirtschaft. 4.9.1972

[2] NÖN, 3.10.1972

[3] Österreichische Raiffeisen-Zeitung, 20. 10. 1972

[4] Modul, 5/1972, Vorwort Wifi-Institutsleiter Otto Bernau

[5] Wifi Veranstaltungsprogramm 1972/1973, Wien 1972

[6] Börsenkurier, 26. 9. 1972

[7] Schwanzer Karl, Architektur aus Leidenschaft – 25 Jahre Arbeit Karl Schwanzer, Modulverlag, Wien/München 1973, S. 8

[8] Schwanzer Karl, Architektur aus Leidenschaft – 25 Jahre Arbeit Karl Schwanzer, Modulverlag, Wien/München 1973, S. 5

[9] http://www.architektenlexikon.at/de/1400.htm

[10] Huse Norbert, Wifi St. Pölten, Gutachten, München 2011

[11] Modul – Werkbericht Atelier Architekt Professor Karl Schwanzer, 5. Ausgabe, Wien 1972, S. 16

[12] ebd., S. 16

[13] Kronen-Zeitung, 27.9.2018

[14] Brief „Resolution des Schülerkongresses über das Wifi St. Pölten“, 1976

[15] Modul – Werkbericht Atelier Architekt Professor Karl Schwanzer, 5. Ausgabe, Wien 1972, S. 2

[16] ebd., S. 34

[17] ebd., S. 2

[18] ebd., S. 35

[19] Reyner Banham, Brutalismus in der Architektur, Äthik oder Ästhetik, Stuttgart 1966

[20] Elser Oliver, Just what is it that makes Brutalism today so appealing? – Eine neue Definition aus internationaler Perspektive S.15-19, in: SOS Brutalismus – Eine internationale Bestandsaufnahme“, Park Books, Zürich 2017, S. 15

[21] SOS Brutalismus – Rettet die Betonmonster, Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt/Main sowie im Architekturzentrum Wien

[22] Hassler Uta (Hg.), Kierdorf Alexander, Was Architekten von Stahlbeton wissen sollten – Ein Leitfaden für Denkmalpfleger, Gta-Verlag, Zürich 2010, S. 8

[23] Modul – Werkbericht Atelier Architekt Professor Karl Schwanzer, 5. Ausgabe, Wien 1972, S. 35

[24] ebd., S. 35

[25] „Das Verhexte Haus“, Profil Nr. 33, 13. 8. 1975, 6. Jg., S. 42-43

[26] „Endstation Sehnsucht“, Profil Nr. 35, 27. 8. 1975, 6. Jg., S. 36-43

[27] Schwanzer Karl, Architektur aus Leidenschaft – 25 Jahre Arbeit Karl Schwanzer, Modulverlag, Wien/München 1973, S. 4

[28] Achleitner Friedrich, Gutachten Internatsgebäude Wifi St. Pölten, 29. 12. 1996

[29] zB. Niederösterreichische Nachrichten, Woche 07/1997, Kurier 5. 2. 1997, Die Presse, 25. 2. 1997

[30] Graf Günter, Gutachten Internatsgebäude Wirtschaftskammer Niederösterreich, 26. 5. 1997

[31] Travnicek Roland, Gutachten zur Instandsetzung von Stahlbeton – Objekt Wifi-St. Pölten, Gästehaus, 18. 12. 1997

[32] Huse Norbert, Wifi St. Pölten, Gutachten, München 2011